Ich habe da mal ganz viele Fragen. In meinem Bekanntenkreis begibt es sich nämlich wie folgt: Die eine hat ein Garmin-Fitnessarmband. Der andere eine Withings-Onlinewaage. Der nächste nutzt eine BikeComputer-App und ein weiterer läuft mit Runtastic. Und ’ne Pebble-Smartwatch hat auch einer. Im Netz stolperte ich bei einem Kontakt zudem über einen Bericht zum erworbenen „Microsoft Band 2“, und in der Presse lese ich gelegentlich über den Begriff „Android Wear“, zuletzt bei einem Produkt von Sony. Aktuell heute erzählt meine Filterbubble von einem „Activity-Tracker“ von Misfit, den man am Hals tragen kann.

Hauptsächlich fällt bei diesen Dingen das Stichwort „Health“, aber es sind nicht nur überall diverse Sensoren dran, sondern es ist auch alles irgendwie „connected“, d.h. irgendwie ist alles auch schon ein bisschen „Internet of Things“. Alles sammelt und verbreitet personenbezogene Aktivitätsdaten oder sogar direkt medizinische Daten. „Wearables“ sind das aktuell hippe Ding, und „Health“ offenbar deren derzeit vorgegebener Haupt-Anwendungsfall. Jenseits der Gesundheits-Plattformen in den Ökosystemen der diversen Geräte-Hersteller gibt es sogar auch noch Ökosystem-übergreifende Datenaustausch-Plattformen mit Namen wie „Microsoft Health“, „Apple HealthKit“ und „Google Fit“. Die großen Datensammler wollen eben auch mitwissen, und möglichst alles.

[Apple-Tempel am Kudamm in Berlin am 19. Dezember. Hier kann man die Apple Watch mit einer Armlänge Abstand unter Glas betrachen und dabei ihren Hersteller anbeten.]

Nun sind Geheimdienste, Werbeindustrie und Scoring-Branche ja nicht immer die einzigen Nutznießer der Datensammelei, sondern manchmal auch die betroffenen Personen selber. Zwar helfen auch viele für einen fragwürdigen kurzfristigen Nutzen äußerst aktiv mit, die Datenlage über sie zu verbessern, ohne sich über die langfristigen Auswirkungen davon ausreichend Gedanken zu machen, aber andere haben sich diese Gedanken vielleicht gemacht, und sind einfach nur zu dem Ergebnis gekommen, dass sie sich mit Datensparsamkeit manchmal ausschließlich um den eigenen Nutzen bringen, da die großen Konzerne mit korrelativer Datenanalyse oft genauso weit kommen. Warum dann also die echten eigenen Daten zurückhalten und nichts davon haben.

Weiter eingehen möchte ich auf das Daten(schutzprinzipversagen)thema an dieser Stelle nicht, denn die folgenden zwei Fragen stellen sich unabhängig von der Frage nach den notwendigen Gedanken, die man sich dazu machen sollte: Was für Daten erzeuge ich heute bereits? Und was könnte ich daran ändern und warum? Oder die letztere Frage konkreter formuliert und in zwei aufgeteilt: Wie kann ich den Einsatz der Daten verändern, um den Nutzen für mich zu erhöhen? Und wie kann ich die Qualität der Daten verändern, um den Nutzen für mich zu erhöhen? Dieselben Fragen stellt sich natürlich auch die IT-Industrie aus ihrer eigenen Perspektive, und deshalb ist die Herausforderung die, durch Selberdenken wirklich einen eigenen Nutzen zu identifizieren. Was habe ich davon, und was wird mir nur eingeredet? Und wo kann vielleicht sogar eine Verschlechterung der Datenqualität einen Nutzen für mich generieren?

Um das herausfinden zu können, muss man Lage und Trend der Dinge allerdings überhaupt erstmal ansatzweise verstehen. Wenn mir einer erzählt, er habe einen Fernseher, und ich dann durch Recherche herausfinde, dass man damit in die Ferne sehen kann, dann kann ich den potentiellen Nutzen für mich trotzdem nicht bewerten, weil ich genau weiß, dass ich rein gar nichts verstanden haben kann, ohne Fernsehen selber gelebt und erlebt zu haben. Aber was soll man in Sachen Wearables ausprobieren? Will man heute Fernsehen ausprobieren, muss man auch erstmal auf Youtube oder Vimeo, auf Netflix oder Maxdome und auf die diversen Mediatheken stoßen oder gestoßen werden. Denn Fernsehen ist heute Streaming, auch live. Während zugleich aber andere noch nie davon gehört haben und einen Röhrenfernseher an einem analogen Kabelanschluss betreiben und von einer zeitgenössischen „user experience“ keine Vorstellung haben. Sie würden sich vielleicht auch schütteln, wenn sie sich plötzlich Chromecast-unterstützende Apps zusammensuchen (und den Unterschied zu Miracast verstehen lernen) müssten. Wie also kommt man in die Gedankenwelt der Anwender von connected „Health“-Devices und -Plattformen rein? Was gibt es überhaupt alles?

Genau das meinte ich oben eingangs mit „Ich habe da mal ganz viele Fragen“. Ich habe bestimmt ganz viele — weiß aber noch gar nicht, welche eigentlich. Um mich dem Thema anzunähern schreibe ich am besten erstmal ein paar Antworten auf. Also Dinge, die ich schon weiß oder zu wissen glaube.

Frage 1: Welche Daten werden heute (in welcher Qualität?) schon erhoben und mit welchem Nutzen?

Zum Nutzen:

- Ein Nutzen für mich ist die Unterstützung von Ausflugsplanung: Ich will spannende Ausflüge erleben (interessante Orte wiederfinden, neue Gegenden entdecken) und habe daher den Android-Standortverlauf (einsehbar über „Meine Zeitachse“ in Google Maps) nicht abgeschaltet. Gelegentlich zeichne ich zusätzlich auch kurze Sessions mit einem GPS-Tracker auf (bisher mit Google My Tracks), nämlich meist dann, wenn ich nicht genau weiß, wo ich bin, und einen interessanten Ort — oder eine Detail-Route — später auf einer Karte ansehen will.

- Ein Interesse habe ich auch im Bereich gesundheitliches Wohlbefinden: Ich möchte Selbstmotivation für mehr Bewegung und auch für mehr Sport (= Bewegung mit über einen längeren Zeitraum erhöhtem Puls) und habe daher den Android-Aktivitätsverlauf (einsehbar über Google Fit) nicht abgeschaltet. Hier ist der Nutzen bisher sehr gering, zumal Sport ohne Sensoren jenseits des Smartphones nicht sinnvoll erkannt wird. Ich habe ja derzeit keines der eingangs erwähnten Gadgets und Devices.

- Google Fit zeigt oft auch Ortsinformationen jenseits der „Meine Zeitachse“-Funktion in Google Maps, die manchmal hilfreich sind, wenn man den GPS-Tracker nicht laufen hatte. Und umgekehrt berichten GPS-Tracker auch an Google Fit, so dass mancher Sport (z.B. Fahrradfahren) besser erkannt wird, wenn ein solcher läuft. Kurzum: Dauer-Standortverlauf, Dauer-Aktivitätsverlauf und gelegentliches manuelles GPS-Tracking (gezielt ein- und ausgeschaltet) greifen ineinander und stärken gemeinsam Entdeckertum und Bewegungsdrang.

Zur Qualität:

Zur Bewertung der Datenqualität bei ausgeschaltetem GPS-Tracker (den man nicht immer laufen lassen kann, weil er viel Akku verbraucht) hier ein konkretes Datenbeispiel: Der folgende Screenshot ist mein Standortverlauf vom 29. Dezember (da war ich wieder in Berlin, aber diesmal nicht im Apple-Tempel). Der Standortverlauf glaubt irrtümlich, ich sei von 13:59 bis 20:12 Uhr Auto gefahren und weiß nicht, dass ich in Potsdam war:

Geht man auf die Darstellung der Route, so sieht man zwar ein Knäuel in Potsdam, aber das hat keinen Realitätsbezug:

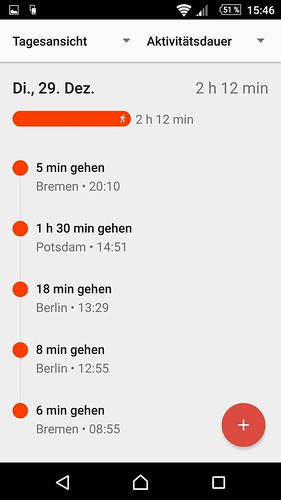

Guckt man sich hingegen den Aktivitätsverlauf an, sieht man, dass eine Aktivität „gehen“ von immerhin 90 Minuten in Potsdam erkannt wurde:

Hierzu gibt es allerdings keine brauchbare Geoinformation. (Um Akku zu sparen schaltet Google Fit GPS nur dann zu, wenn es am Bewegungsmuster Fahrradfahren erkennt, und auch dann nur gelegentlich, um Entfernungen abzuschätzen.)

Einen GPS-Tracker hatte ich in Potsdam nicht benutzt, weil ich den wie gesagt nur einsetze, wenn ich nicht weiß, wo ich bin, und einen genauen Wegabschnitt später auf einer Karte wiederfinden will. Hier daher alternativ ein Beispiel vom 1. Weihnachtstag:

Mich interessiert dabei ausschließlich die Karte. Ein Nutzen des typischen Höhe/Geschwindigkeits-Diagramms, das solche Apps bieten, hat sich für mich noch nicht erschlossen. (Man hat in dem Park locker über 40 Meter Höhenunterschied.) Ich gucke da nie drauf, aber so sähe es aus:

Das Fazit hier ist jedenfalls, dass man bei ausgeschaltetem GPS-Tracker im Smartphone ohne externe Sensoren bei den unterschiedlichen Verlaufstypen (Standort, Aktivität) jeweils eine in der Qualität deutlich eingeschränkte Datenlage hat. Führt man die Informationen aber zusammen und/oder schaltet man gelegentlich noch einen GPS-Tracker hinzu, werden die Daten deutlich besser. Die besuchte Landschaft hingegen ist ganz unabhängig davon schön:

[Blick auf die Lesum am Fuße von Knoops Park]

Frage 2: Wie kann ich den Einsatz der Daten verändern, um den Nutzen für mich zu erhöhen?

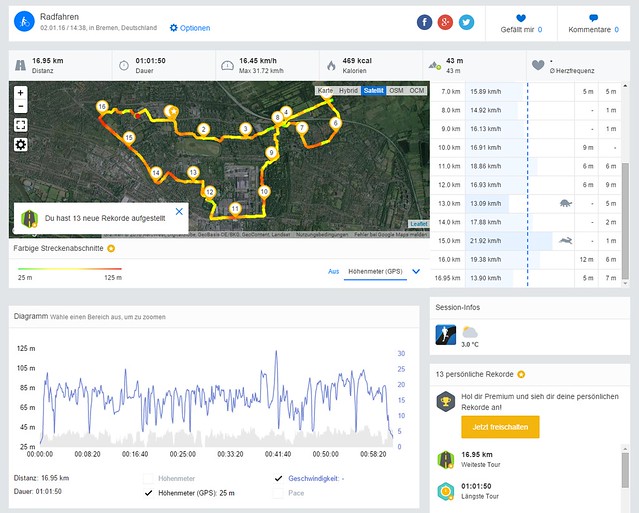

Der erste Gedanke, der mir kam: Vielleicht mal ein anderes Auswertungs- und Visualisierungs-Portal probieren. Hier meine (bisher einzige) Probesession mit Runtastic am Tag nach dem Neujahrstag (dem letzten Tag vor dem Schnee) in der Web-Ansicht:

Wie man sieht, machen irgendwie derzeit letztendlich alle Tracker und Portale dasselbe, bieten also im Prinzip nur eine Karte und ein Höhe/Geschwindigkeits-Diagramm.

Sehr hilfreich finde ich die Darstellung von Runtastic auch nicht wirklich. Es wird z.B. die Temperatur angezeigt, aber nicht, dass kräftiger Sturm war. So ein Windrichtungs- und Stärken-Verlauf wäre da doch nützlich gewesen. Außerdem ist die Beschriftung der farbigen Streckenabschnitte falsch. Man sieht rechts oben (und im Diagramm unten), dass es 25-43 und nicht 25-125 Meter waren. Also 18 Meter Höhendifferenz und nicht 100. Wenn die überhaupt stimmen, denn Bremen ist wirklich ziemlich flach. Besonders dämlich ist, dass farbige Streckenabschnitte und sogar die Einsicht in die eigenen Rekorde allesamt Premium-Features sind, also im Jahres-Abo 60 Euro kosten. Ich kann für mich somit keinerlei Mehrwert in Runtastic erkennen, auch nicht in der Pro-Version der App (die es immer wieder mal gratis gibt — ich habe meine auch aus einer Promotion-Aktion). Gängige kostenlose Alternativen wie RunKeeper oder Strava habe ich bisher nicht ausprobiert.

Das Fazit hier ist also: Keine Ahnung, ob man aus den bestehenden Daten mehr rausholen kann. Hat jemand Ideen für mich?

Frage 3: Wie kann ich die Qualität der Daten verändern, um den Nutzen für mich zu erhöhen?

Um nochmal bei der Runtastic-Darstellung zu bleiben: Völlig absurd ist hier die Anzeige des Kalorienverbrauchs. Dass ohne Herzfrequenzmessung auch nur halbwegs realistische Werte ermittelt werden können, daran glaube ich nicht.

Apropos Herzfrequenzmessung: U.a. das „Garmin vívosmart HR“-Fitnessband macht — wie auch das Microsoft Band 2 — eine kontinuierliche barometrische Höhenmessung und eine Herzfrequenzmessung mit optischem Handgelenksensor. Und zumindest die Apple Watch (die sich mit Android aber nicht nutzen lässt und sich deshalb als Option disqualifiziert) misst neben der Herzfrequenz auf diese Weise auch die Sauerstoffsättigung dauerhaft. (Wahrscheinlich tun das die anderen Geräte auch, aber das weiß ich nicht.) Möglicher Nutzen: Medizinische Auffälligkeiten entdecken. Aber auch: Sport besser erkennen und somit für die Berechnung des Kalorienverbrauchs mehr als nur Bewegungsdaten heranziehen können.

In der Praxis wird insbesondere das mit der Herzfrequenzmessung sich dann aber doch wieder nur als Theorie herausstellen, weil die optischen Sensoren defacto noch nicht wirklich funktionieren. Runtastic soll man nicht ohne Grund auch eigentlich immer mit Brustgurt laufen. Immerhin dürften die Handgelenk-Bänder mit barometrischer Messung die Höhenmeter auch bei ausgeschaltetem Smartphone-GPS gut erkennen. Das Microsoft Band 2 hat sogar zusätzlich noch ein eigenes GPS. Die Apple Watch hingegen hat weder noch und muss seine „accelerometer/gyroscope“-Sensorkombi immer mit dem iPhone-GPS koppeln.

Und das Fazit hier ist: Ja, mit externen Sensoren kann man genauere Daten mit weniger Akkuverbrauch bekommen. Und es sind gleichzeitig auch noch schicke Armbänder oder Uhren. Aber dafür muss man ein zusätzliches Gerät regelmäßig laden. Der Sinn? Hat ihn jemand entdeckt und kann ihn mir nennen?

Gesamtfazit

Das Ausschließen medizinischer Auffälligkeiten (Pulsaussetzer oder -Hüpfer oder Sauerstoffsättigungslücken) ist mit den derzeitigen Gadgets und Devices schon technisch nicht praktikabel und zuverlässig möglich. Außerdem sind wir da dann hinsichtlich der Datenerhebung sofort doch auch wieder beim Thema „Gedanken über die möglichen langfristigen Auswirkungen machen“. Würde man wirklich solche genauen medizinischen Daten in die Internet-Plattformen husten wollen? (Ich habe diese Frage für mich derzeit mit nein beantwortet.)

Und in Sachen Ausflugsanalyse und Bewegungs-Selbstmotivation habe ich noch keinen potentiellen Nutzen entdeckt, der mir heute noch entgeht. Somit macht es auch keinen Sinn, zur Verbesserung der Daten oder der Akkulaufzeit des Telefons zusätzliche immer wieder aufzuladende Geräte anzuschaffen (auch wenn einige Einfach-Armbänder mit normalen Batterien ein ganzes Jahr halten — aber die sind auch fast nur Selbstzweck und erzeugen jenseits des Schlaf-Trackings keine wirklichen zusätzlichen Daten).

Den Kalorienverbrauch plausibler tracken könnte man vielleicht mit den aufwendigeren Zusatzgeräten. Aber die Aussage im Netz ist meist, dass er auch damit noch nicht plausibel genug ist, um z.B. im Zusammenspiel mit Food-Tracking-Apps eine Diät-Planung machen zu können. Außerdem: Wer würde denn so etwas tun wollen?

Bliebe noch ein potentieller Nutzen, den ich noch überhaupt nicht sehe. Aber vielleicht gibt es für die Anwender gar keinen solchen, und die treibende Kraft der Entwicklung ist allein die Industrie, die bloß an die medizinischen Daten will? In dem Zusammenhang hätte ich dann noch einen Tip: Die Facebook-App zeichnet einen eigenen Standortverlauf auf. Wenn man die App installiert hat und die Funktionen „Freunde in der Nähe“ und „Tipps zu Orten“ beide nicht nutzt, kann man diesen abschalten:

Ob Facebook intern dann wirklich weniger Standortverlaufsdaten speichert, ist eine andere Frage.

Auch bei Fotos kann man dem Handy sagen, dass es keine Standortinformationen in die Metadaten von Fotos speichern soll. Dann fehlt einem in den Fotoportalen die entsprechende Zuordnung (z.B. Anzeige in Karten), was man irgendwann bestimmt bereut, oder eben auch gerade nicht. (Ich selber habe es abgeschaltet.) Manchmal ist Datensparsamkeit vielleicht doch eine gute Idee.

Und, wie ich finde, ganz bestimmt bei Daten im Kontext „Health“.

Pingback: Smart-Koks | Wolkenstich

Pingback: mehr als zehn! | Wolkenstich